波形の取得

DT+Analogを使用して波形取得を行うための準備やアプリケーションの設定について説明します。CONTENTS

1. ターゲット機器・DBOX+Analogとの接続

オシロスコープとテスト対象機を接続する要領で、波形取得したいピンを付属のプローブでつまみます。このときGNDも必ず接続してください。そのうえでDBOX+AnalogとPCを以下のように接続します。

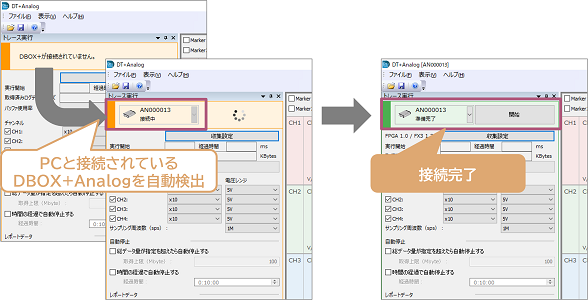

Windowsのスタートメニューから「DT+Analog」を選択すると、アプリケーションが起動します。

アプリケーションが自動でDBOX+Analogを検出します。その後DBOX+Analog正常に接続できると「接続済み」 状態となります。

接続に失敗する場合は、以下の内容をご確認ください。

- DBOX+AnalogがPCと接続されていること

- DBOX+Analogが電源アダプタと接続されていること(電源が入っていること)

- DBOX+AnalogのUSBドライバがインストールされいてること

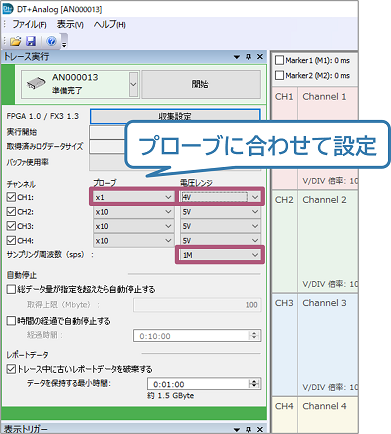

2. 波形取得に関する設定

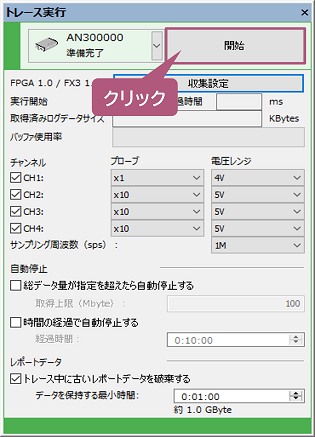

ここでは例として、以下のような設定で波形を場合の設定を紹介します。

| 計測CH. | CH1 |

|---|---|

| サンプリング周波数 | 1MHz |

| トリガー | なし |

| 自動停止 | なし |

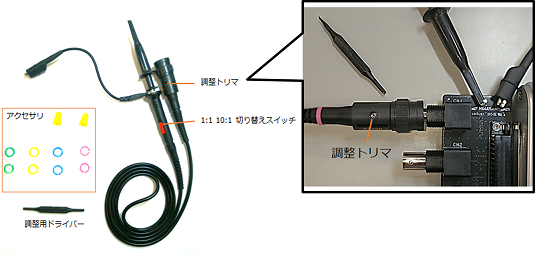

付属のプローブには1:1、10:1の切り替え機能があります。DT+Analogアプリケーションの設定と、プローブの1:1、10:1のスイッチが一致していることを確認したうえで波形の取得を行ってください。

また、10:1の設定でプローブを使用する場合はプローブを補正する必要があります。詳しい補正方法は、DBOX+Analogハードウェアマニュアルを参照してください。

3. そのほかの設定

DT+Analogでは、設定に応じて波形の取得方法や取得データの表示・保存方法などを設定することができます。これらの設定を行うことで、解析したい波形データを抽出しやすくしたり、保存された波形データの容量を抑えて運用しやすくすることが可能です。これらの内容は必要に応じて設定を行ってください。

波形取得の自動停止

「総データ量が指定を超えたら自動停止する」「時間の経過で自動停止する」の2つの項目から指定することができます。 該当の項目のチェックボックスをONにして、値を指定します。波形データの保存サイズ

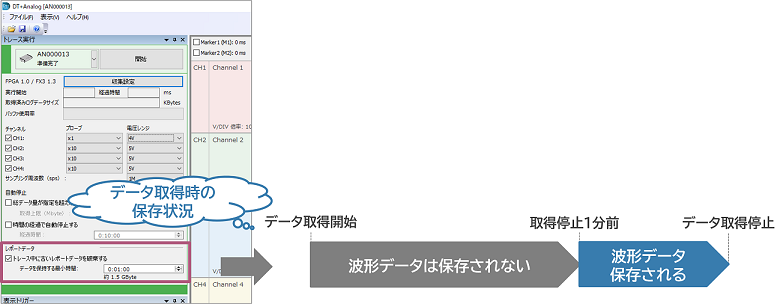

「トレース中に古いレポートデータを破棄する」にチェックを入れ、「データを保持する最小時間」に時間値を入力します。

長時間にわたる波形取得であっても、指定された直近の時間の波形データのみが保存されるようになります。なお、それ以前の波形データは保存されずに破棄されますのでご注意ください。

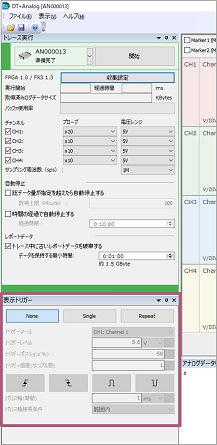

表示トリガーを指定する

「表示トリガー」の項目を設定することで、事前に設定したスレッシュを超えたタイミング、もしくはパルス幅が設定値以上(以下)になったタイミングをDT+Analogが自動で抽出し、リストアップすることができます。設定はアプリケーション画面左下部分の「表示トリガー」画面から行います。詳細は、以下のページを参照してください。-> 表示トリガーを指定する

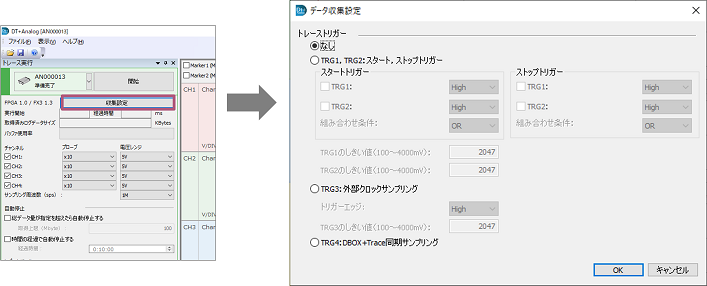

外部トリガーを使用した波形取得

DBOX+Analogは計測用の端子だけでなく、トリガー用の端子が用意されています。この端子を使用してDT+Analogで特定の外部トリガーを指定し、波形取得の開始や停止が可能です。「収集設定」ボタンをクリックすると、設定画面が表示されます。詳細は以下のページを参照してください。

-> 外部トリガーを使用した波形取得方法

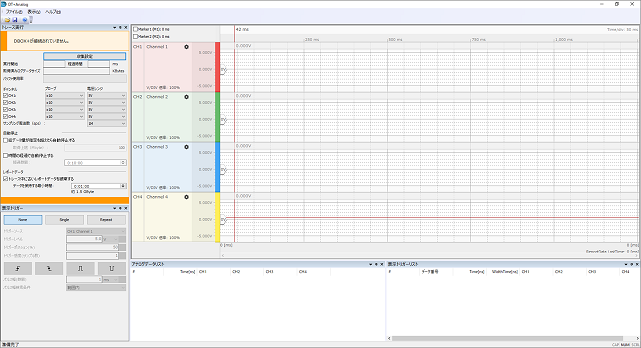

4. 波形の取得

「トレース実行」画面の「開始」ボタンをクリックすると波形の取得が開始されます。

取得した波形はリアルタイムにDT+Analogアプリケーション上に表示されます。波形を詳細に確認したり、保存して後から確認することができます。

-> 波形を詳細に確認する

▲トップページへ戻る