こんにちは!

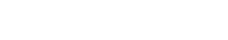

2025年7月11日(金)に秋葉原UDXで開催された弊社主催の「ユーザーズカンファレンス2025」で発表いただいたユーザー様の事例をダイジェストでご紹介します!

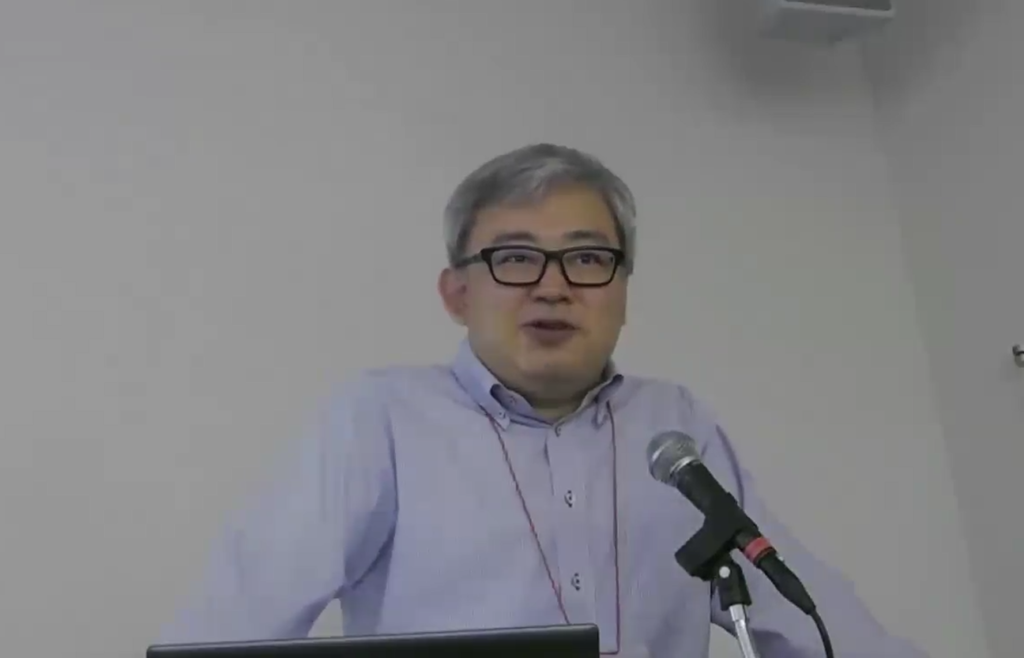

ご登壇いただいたのは、「組込みシステムの産業応用」をテーマに、主に鉄道信号の組込みシステムの開発や安全性を担保するシステム構築を研究されている 日本大学 理工学部応用情報工学科 教授 望月 寛 氏です。

「走行タイムの早さや動いたもの勝ちみたいなところがあるロボコンに対して、きれいにソフトウェアを作り込んだのに、当日うまく動かない(評価されない)のも可哀想・・・」

望月先生は、組込みシステムが期待動作をして、目的を達成するまでの早さが競われる学生向けのロボットコンテストにおいて、走行タイムなどの競技結果だけでなく、教育目的として「モデリングの理解やモデリング技術の学びの動機付け」に着目し、ソフトウェア設計に対する評価もしたいと考え、新たなレギュレーションの設定を学生と共に検討しました。

今回は、学内のロボコンにおける新たな評価基準の設定、その客観性のある評価方法及び計測方法の確立に取り組んだ実績を、「DT+を用いたロボットコンテストでの制御ソフトウェア評価」と題して、事例を発表していただきました。

CONTENTS

実践的学習のためのソフトウェア開発ツールを求めて

望月先生と弊社とのお付き合いは、12年前の組込み技術の展示会であり、DT+Traceの前モデル「DT10」を紹介させていただいた以来です。

応用情報工学科の開設当時、実践的な経験を通じて学習を深めるPBL(課題解決型学習)による教育的アプローチが重要視され、ソフトウェア開発向けツールを探していたときに、 実機を動作させて、ソフトウェア動作を見える化・検証ができる動的テストツール「DT10」を紹介させてもらい、白羽の矢が立ちました。

学生の理解を深めるためのソフトウェアの見える化

同学内は、実践的学習に重きを置き、ロボコンが積極的に開催されており、主に2年生がレギュレーションを設定し、1年生と4年生で4人程度のチームでロボット制作を行います。

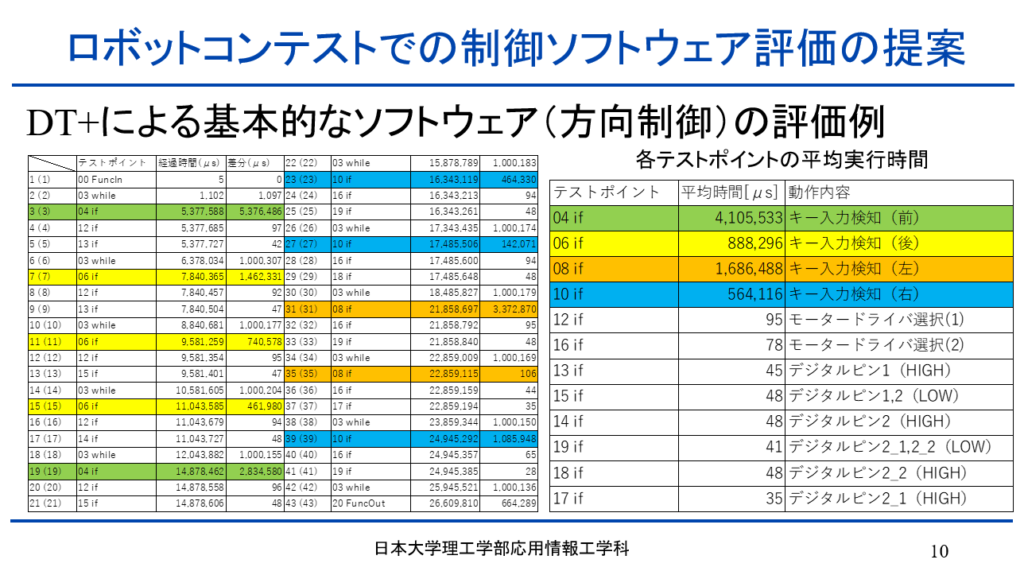

学生によるレギュレーションの検討において、手始めに実施したのは、ロボットを操作するキー入力に応じたモーター制御ソフトウェアの時間計測です。

DT+Traceの導入

- 手動機のライントレースカー(ロボット)をゲーム機用無線コントローラーで操作する

- ロボットのメインユニットは、学生の利用者も多いRaspberry Piが良く使用される

- 走行しながらのトレースデータを取得するために、「Ethernet接続」(WiFi)により、無線でトレースする方式を採用

- DT+Traceアプリでテストポイントを挿入したコードを、Raspberry Piに実装し、実機を動作させることで、トレースデータを取得する

- Python言語対応により、DT+Traceアプリで、テストポイントの自動挿入が可能

処理時間の見える化でわかったこと

- 実機を動作時のトレースデータをもとに、DT+Traceアプリで関数の平均処理時間を集計

- モータドライバーの選択やPWMの設定の処理時間に比べて、キー入力検知に関わる処理時間が圧倒的に長いことがわかった

- 見える化により、リアルタイム性を改善するための見直しポイントを学生自身が理解できた

制御ソフトウェアを定量評価

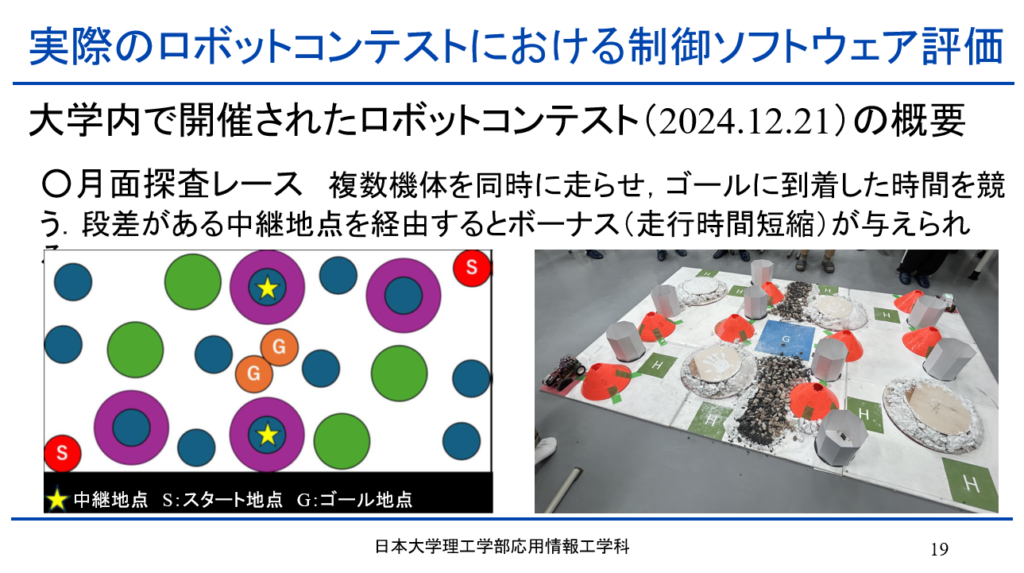

昨年2024/12/21の同学内で開催したロボットコンテストでは、手動機によるロボット制御でゴールまで走行時間と、走行困難な中継地点を経由するレースを行い、新たなレギューションを採用しました。

DT+Traceで計測する評価項目

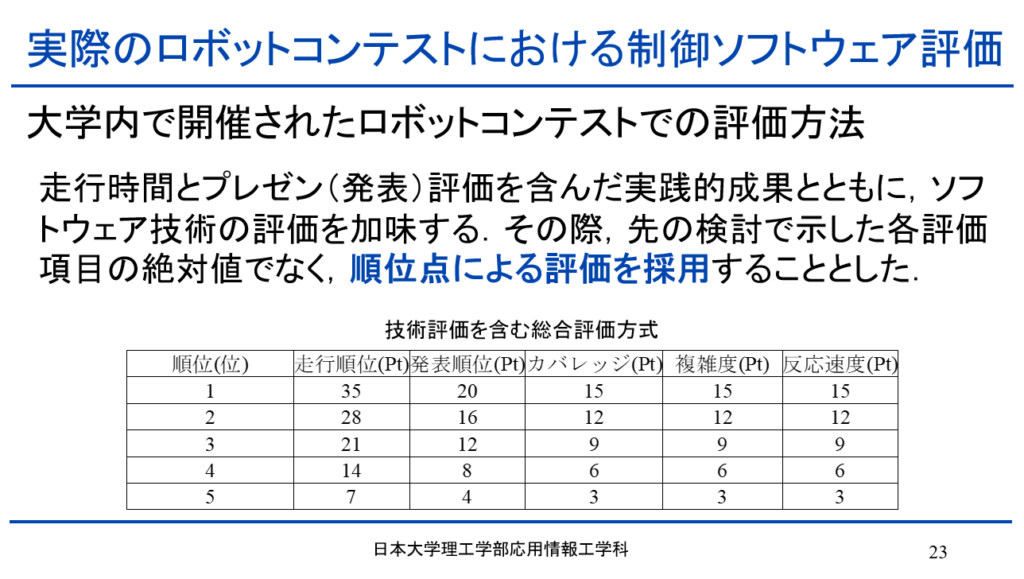

走行順位、コードサイズ、学生によるプレゼンといった従来の評価項目以外に、ソフトウェア評価として、以下の3項目をDT+Traceで計測しました。

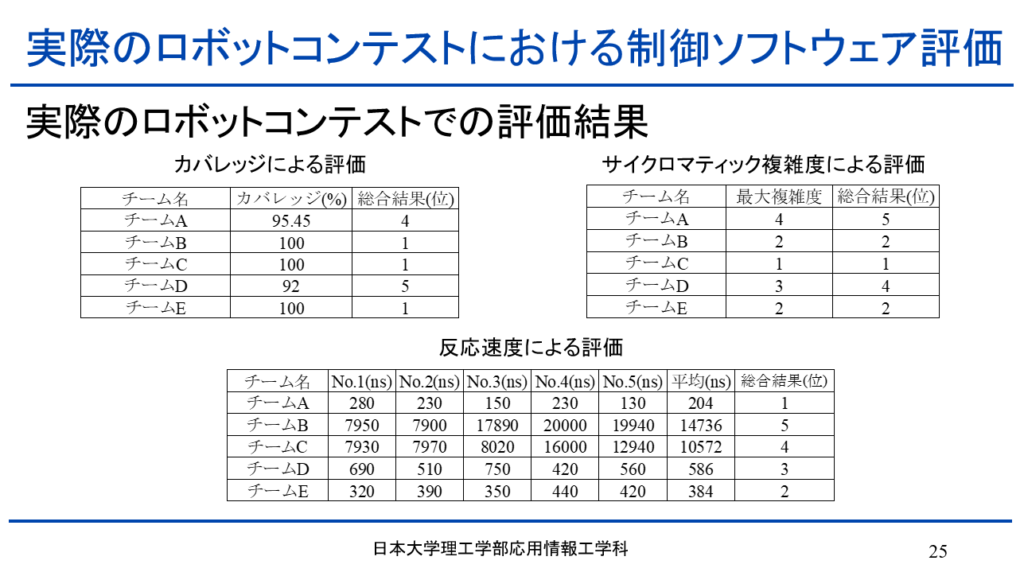

- 関数カバレッジの計測結果

- キー入力から動作開始までの反応速度

- モジュール単位でのサイクロマティック複雑度

新たなレギュレーション採用による結論

「走行順位ポイント」と「制御ソフトウェアの評価ポイント」による新たな総合評価方式により、順位が変動する結果になったので、ソフトウェア評価を今後のレギュレーションに加味する方向性が示せました。

また、以下のようなPython言語による制御ソフトウェア評価の課題も、「学生の気づき」として、考察されたことについても、今回の「新レギュレーション検討とDT+Trace活用の取り組み」の成果ではないでしょうか。

- 多様するPythonライブラリの特性がテスト結果に影響し、チーム独自コードの評価に反映されにくい

- Pythonの多くのライブラリが他言語で実装されたものでを移植していることが、テスト精度の限界や信頼性の低下につながる可能性がある

まとめ

望月先生の発表は、ロボットコンテストにおけるソフトウェア開発において、DT+Traceを活用し、PBLという教育手法を組み合わせることで、学生が実践的なスキルを習得し、高品質なソフトウェアを開発できる可能性を示しました。

今回の取り組みは、最終結果だけでない、学生の頑張りを多角的に評価するという、人材育成の側面もあると考えます。課題もありますが、未来のエンジニアとなるだろう学生たちに、ものづくりの大変さと面白さの両方の理解をより深めることができる可能性を感じます。

できれば、ソフトウェア評価の「ものさし」として、DT+Traceを学校推奨としていただきたいです!

【ブログ内で紹介した講演が動画で見られる!】

DT+ユーザー活用事例動画

本動画では、DT+を活用し、学生が製作したロボットの制御ソフトを「関数カバレッジ」「反応速度」「複雑度」といった指標で分析・評価した取り組みをご紹介。 教育効果の高いPBL(課題解決型学習)と評価技術を組み合わせた、実践的な学びの現場をご覧いただけます。